글을 시작하기에 앞서 질문을 하나 던져보겠습니다. 당신은 지금 두 개의 레스토랑 앞에 서 있습니다. A 레스토랑은 입구에 ‘저희는 맛을 위해 MSG를 자신 있게 사용합니다’라고 써 붙였습니다. B 레스토랑은 ‘고객님의 건강을 위해 MSG, 방부제, 인공색소를 일절 사용하지 않습니다’라는 현수막을 걸었습니다. 어떤 식당의 문을 여시겠습니까?

아마 많은 분이 무의식적으로 B 레스토랑으로 발걸음을 옮길 것입니다. MSG가 인체에 무해하다는 과학적 사실을 익히 들어 알고 있는 사람이라도 말입니다. 왜 그럴까요? 우리는 스스로를 합리적 이성의 소유자라 믿지만, 우리의 뇌는 생각보다 훨씬 더 원시적인 불안감에 쉽게 휘둘리기 때문입니다.

오늘의 이야기는 바로 그 불안감, 정확히는 그 불안감을 먹고 자라는 세 가지 심리 기제, ‘제로리스크 편향’, ‘공포 마케팅’, 그리고 ‘포모(FOMO)’에 관한 것입니다. 이 세 가지는 별개가 아니라, 현대 자본주의 사회에서 우리의 지갑을 여는 가장 세련되고 강력한 삼위일체(三位一體)라 할 수 있습니다.

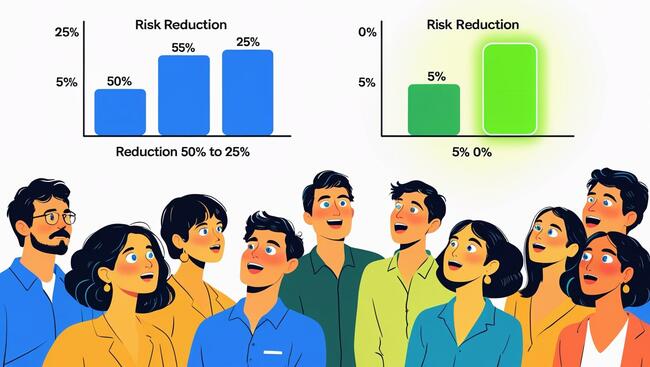

‘제로리스크 편향(Zero-risk Bias)’은 행동경제학에서 말하는 인간의 재미있는 비합리성 중 하나입니다. 쉽게 말해, 사람들은 큰 위험을 절반으로 줄이는 것보다 아주 작은 위험이라도 완전히 ‘0’으로 만드는 것을 압도적으로 선호한다는 뜻입니다.

가령 ‘암 발생률을 50%에서 25%로 낮추는 신약’과 ‘비교적 가벼운 위장병 발생률을 5%에서 0%로 만드는 신약’이 있다면, 우리는 후자에 훨씬 더 큰 가치를 부여하고 비싼 돈을 지불할 용의가 있습니다. 확률적으로 보면 전자가 우리 생존에 훨씬 더 유리한 선택임에도 불구하고 말입니다.

왜 이런 일이 벌어질까요? 우리의 뇌가 본질적으로 통계학자가 아니라 야생의 생존가로 설계되었기 때문입니다. 수백만 년간 인류를 위협했던 것은 ‘호랑이에게 물려갈 확률 50%’ 같은 애매한 상황이 아니었습니다. 덤불 속에서 바스락 소리가 들릴 때, 그것이 호랑이일 ‘아주 작은 가능성’이라도 있다면 ‘100% 안전한 곳’으로 도망치는 것이 유일한 생존 전략이었습니다.

위험이 있느냐(1) 없느냐(0), 이 두 가지 선택지만이 중요했을 뿐, 위험의 경중이나 확률을 계산할 여유는 없었습니다. 21세기를 살아가는 우리의 두뇌는 여전히 이 원시적 생존 알고리즘, 즉 ‘디지털 뇌’의 강력한 영향력 아래 있습니다. 복잡한 확률의 아날로그 세계를 0과 1의 이진법으로 판단하려는 경향, 이것이 바로 제로리스크 편향의 본질입니다.

자본주의의 마케터들은 이 인간의 허점을 귀신같이 파고들었습니다. 그들은 새로운 제품을 발명하기보다 ‘새로운 불안’을 발명하는 편이 훨씬 더 효율적이라는 사실을 깨달았습니다. 20세기 초 리스테린이 ‘구취(Halitosis)’라는, 이전에는 없던 의학용어 비슷한 질병을 만들어내고 사람들을 공포에 떨게 한 것이 그 시초였습니다.

이후 “당신의 아이가 쓰는 물티슈에 유해 화학성분이 들어있을지 모릅니다!”, “매일 쓰는 샴푸의 파라벤 성분이 당신의 건강을 위협합니다!” 같은 메시지들이 쏟아져 나왔습니다.

이들의 전략은 명확합니다. 첫째, 통계적으로 무시해도 좋을 만큼 미미한 위험을 찾아냅니다. 둘째, 그 위험을 현미경으로 들여다보듯 확대하여 당장이라도 우리를 해칠 것처럼 괴물로 둔갑시킵니다. 셋째, 바로 그 괴물을 단칼에 물리칠 수 있는 ‘완벽한 해결책’, 즉 자사의 제품을 제시합니다. 이 과정에서 소비자는 합리적 계산을 할 기회를 박탈당한 채, 원시적 불안감에 휩싸여 기꺼이 지갑을 엽니다.

앞서 예로 든 ‘No MSG’ 레스토랑이 바로 이 전략의 교과서적인 사례입니다. 그들은 ‘MSG 없는 음식’을 파는 것이 아니라, ‘MSG로부터 100% 안전하다는 안도감’을 판매하고 있는 것입니다. 우리는 음식값에 더해 일종의 ‘불안세(Anxiety Tax)’를 내고 있는 셈입니다.

제로리스크 편향이 개인의 내면적 불안을 파고든다면, 포모(FOMO, Fear Of Missing Out)는 ‘사회적 고립’에 대한 원초적 공포를 자극합니다.

인류는 사회적 동물입니다. 무리에서 배제되는 것은 곧 죽음을 의미했습니다. “저기 다들 모여서 따먹는 열매가 있는데, 나만 저걸 못 먹고 있어”라는 상황은 생존에 치명적인 신호였습니다. 오늘날 소셜미디어 속에서 ‘좋아요’를 누르며 타인의 화려한 일상을 엿볼 때 우리가 느끼는 미묘한 박탈감과 조바심은 바로 이 원시적 공포의 현대적 변주곡입니다.

레스토랑 산업은 이 포모 심리를 가장 적극적으로 활용하는 분야 중 하나입니다. 식당 앞에 길게 늘어선 줄은 음식 맛에 대한 객관적 보증수표가 아니라, “이렇게 많은 사람이 인정하는 중요한 경험을 당신만 놓치고 있다”는 강력한 사회적 신호입니다.

‘예약하지 않으면 맛볼 수 없는 곳’, ‘이번 주에만 판매하는 한정 메뉴’ 등의 전략은 음식의 맛 이전에 ‘경험의 희소성’을 판매합니다.

사람들은 맛있는 음식을 먹기 위해 줄을 서는 것이 아니라, ‘그 줄에 서는 경험’을 하기 위해, 즉 사회적 흐름에서 낙오되지 않았음을 증명하기 위해 기꺼이 시간과 비용을 지불합니다. 공포 마케팅이 ‘위험으로부터의 완벽한 회피’를 약속한다면, 포모 마케팅은 ‘사회적 소외로부터의 완벽한 구원’을 약속하는 셈입니다.

이쯤 되면 우리는 한 가지 근본적인 질문에 도달하게 됩니다. ‘완벽한 안전’과 ‘완벽한 소속감’을 찾아 헤매는 우리의 여정은 과연 합리적인가? 우리는 정말로 더 건강하고 행복해지고 있는가?

오늘날 성공한 레스토랑의 마케팅 전략을 복기해보면 그 답의 실마리를 찾을 수 있습니다. 그들은 ‘No MSG’를 외치며 건강에 대한 우리의 불안감을 자극하고(공포 마케팅), ‘유기농 재료’를 내세워 완벽한 안전에 대한 갈망을 충족시키며(제로리스크 편향), ‘긴 웨이팅’과 ‘한정판 메뉴’로 사회적 소속감에 대한 욕망을 건드립니다(포모).

우리는 어쩌면 음식값이 아니라, 마케팅이 만들어낸 불안감을 잠재우고 욕망을 충족시키는 데 드는 비용을 지불하고 있는지도 모릅니다.

물론 이러한 심리적 기제로부터 완전히 자유로운 인간이 되는 것은 불가능에 가깝습니다. 우리의 뇌는 그렇게 설계되지 않았으니까요. 하지만 적어도 우리가 어떤 보이지 않는 힘에 의해 움직이고 있는지를 아는 것은 중요합니다. 그것이 바로 비판적 사고의 출발점이자, 유시민 작가가 늘 강조하는 ‘앎의 즐거움’일 것입니다.

다음에 긴 줄이 늘어선 식당을 보거나 ‘10가지 유해 성분 무첨가’라는 광고를 볼 때, 한번쯤 스스로에게 질문을 던져보는 것은 어떨까요. “지금 나의 이 선택은, 나의 이 불안은, 과연 온전히 나의 것인가?” 라고 말입니다.

진정한 미식(美食)은 ‘완벽하게 안전하고 모두가 갈망하는 음식’이 아니라, 수많은 위험과 불확실성 속에서도 스스로의 주관과 논리로 선택하고 즐길 줄 아는 지혜에 있는지도 모릅니다. 그리고 안타깝게도 그 지혜는 세상 어떤 레스토랑에서도 메뉴판에 올려놓고 팔지 않습니다.